„Demo or Die“

Man sagt, je älter die Menschen werden, desto öfter blicken sie zurück. Bei manchen aber wird dieser Blick in die Vergangenheit zu einer ungewöhnlich kreativen Kraft. Ihre Erinnerungen sind kein sentimentales Verharren – sondern ein Antrieb, ein Quell der Inspiration. So ist rund um eine Gemeinschaft Gleichgesinnter eine Subkultur entstanden, die aus der Nostalgie eine lebendige, künstlerische Bewegung geformt hat – mit eigener Sprache, Ästhetik und Haltung. Sie nennen sie: die Demoszene.

Was einst als Spiel mit Bits und Bytes begann, ist heute in mehreren Ländern offiziell als Kulturerbe anerkannt – und für ihre Mitglieder weit mehr als bloß Erinnerung: ein fortwährendes, pulsierendes Echo jener Zeit, in der aus technischen Begrenzungen kreative Freiheit wurde.

Was bedeutet der Begriff „Demo“?

Als in den späten 80er Jahren Heimcomputer wie der C64 und der Amiga an Popularität gewannen, entstand parallel dazu eine Subkultur technikaffiner junger Menschen, die sich zum Ziel gesetzt hatten, den Kopierschutz kommerzieller Software – vor allem von Spielen – zu umgehen. Die Cracker, wie sie genannt wurden, entfernten diese Schutzmechanismen nicht nur mit erstaunlicher Präzision, sondern markierten ihre Werke auch mit kleinen, selbstgebauten Programmen: den sogenannten Cracktros.

Diese Intros waren digitale Signaturen – kurze, oft kunstvoll gestaltete Sequenzen mit Logos der Crackergruppen, scrollenden Textzeilen, animierten Grafiken und, sofern der Speicher es zuließ, selbst komponierter Musik. Sie dienten weniger der Werbung, als vielmehr dem Stolz: Man zeigte, was man konnte – und wer man war. Gleichzeitig wurden darüber Grüße an befreundete Gruppen ausgetauscht – oder Rivalitäten ausgetragen.

Doch im Laufe der Jahre veränderte sich der Fokus. Aus dem Wunsch, sich kreativ und technisch auszutoben, entstand etwas Eigenständiges: Die Demoszene. Hier ging es nicht mehr um das Entfernen von Kopierschutz, sondern um das, was einst nur Beiwerk war – Grafik, Sound, Code – verdichtet in sogenannten Demos: audiovisuellen Echtzeit-Kunstwerken, die die Leistungsfähigkeit der Hardware bis an ihre Grenzen trieben.

Dabei rückten die Rollen der Coder, Graphicians und Musicians in den Vordergrund. Sie waren das kreative Herz der Szene – vereint im Ziel, das technisch Unmögliche möglich zu machen. Der Wettbewerb war scharf, aber geprägt von gegenseitigem Respekt. Man traf sich auf sogenannten Demopartys, wo Beiträge live präsentiert und prämiert wurden – in Disziplinen wie 64k-Demo, Intro, Chipmusic oder Pixelgrafik.

So entwickelte sich die Demoszene zu einem einzigartigen Mikrokosmos: ein Schmelztiegel aus künstlerischem Anspruch, technischem Können und einer Kultur, die bis heute lebt – unabhängig, unbeirrbar, und immer ein wenig außerhalb des Mainstreams.

Totgesagte leben länger

Im Alter von 14 Jahren fand ich selbst den Weg in die Demoszene. Schon bald arbeitete ich gemeinsam mit Gleichgesinnten aus unterschiedlichen Regionen sowie Ländern daran, einen eigenen Beitrag zum Kosmos aus Bits und Bytes zu leisten – ein digitales Lebenszeichen in einer wachsenden Welt kreativer Nerdkultur.

Wir schreiben das Jahr 1988. Das Internet existiert noch nicht für die breite Masse, E-Mail ist ein Fremdwort, Mobiltelefone sind Luxusgüter – und doch pulsiert das Leben in den Kinderzimmern. Die Kommunikation läuft über Festnetztelefone und den Postweg, Disketten wechseln regelmäßig den Besitzer. Ganze Wochenenden widmen sich dem Kopieren neuer Spiele, Tools und Demos, flankiert von der fiebrigen Jagd nach neuen, leeren Datenträgern – stets auf der Suche nach dem „heißesten Stoff“.

Je nach Neigung eignete man sich Fähigkeiten an, die zur Produktion einer Demo beitrugen. Wer nicht programmierte, komponierte Musik oder gestaltete Logos – oft Pixel für Pixel. Auch ich fand meinen Platz: Was mit ersten Klangexperimenten und pixelbasiertem Grafikdesign begann, sollte später den Grundstein für zwei berufliche Wege legen – als DJ und als Grafikdesigner.

Mit dem 18. Geburtstag kam die Zäsur. Ein Geschenk eines engen Freundes – eine Schallplatte – wurde zum Wendepunkt. Die Demo-Welt trat in den Hintergrund, während mich die aufkommende Technowelle mitriss. In den Clubs, ausgestattet mit schwarzem Vinyl, ließ ich fortan die Nächte erklingen – und das Publikum mit.

Die Demoszene jedoch blieb präsent. Zwar nicht mehr aktiv als Produzent, blieb ich als Beobachter verbunden. Neue Effekte, ausgefeilte Routinen, spektakuläre Soundtracks – alles wurde gesammelt, analysiert, archiviert. Die Szene lieferte nach wie vor Inspiration: technisch wie künstlerisch.

Mit dem technischen Wandel wandelte sich auch die Demoszene. Commodore-Rechner wie der C64 oder der Amiga wurden zunehmend von PCs verdrängt. Die Szene folgte diesem Wandel – doch nicht vollständig.

Ein Teil blieb den klassischen Plattformen treu. Neue Tricks, raffinierte Umgehungslösungen und tiefes Verständnis der Hardware führten zu Produktionen, die selbst Jahrzehnte nach Markteinführung für Staunen sorgten. Auf den Leinwänden der Demopartys lösten diese Werke regelmäßig kollektive Begeisterung aus – ein Beweis dafür, dass kreative Begrenzung nicht Hemmung, sondern Herausforderung sein kann.

Nach meinem Umzug nach Berlin war es fast zwangsläufig: Die Demoszene holte mich zurück. In der Hauptstadt hatte sich ein aktives Netzwerk etabliert – sowohl Veteranen aus den Anfangsjahren als auch Vertreter der „New School“, die den Geist der frühen Zeit mit neuen Mitteln weitertragen.

Evolution in alle Richtungen

Die Demoszene hat sich nicht nur technisch, sondern auch kulturell weiterentwickelt. Sie ist heute ein Ort gelebter Diversität – ein Raum, in dem Anderssein nicht nur akzeptiert, sondern wertgeschätzt wird. Fragen werden mit Hingabe beantwortet, Wissen wird geteilt, Hierarchien existieren allenfalls in der Komplexität des Codes, nicht im Miteinander.

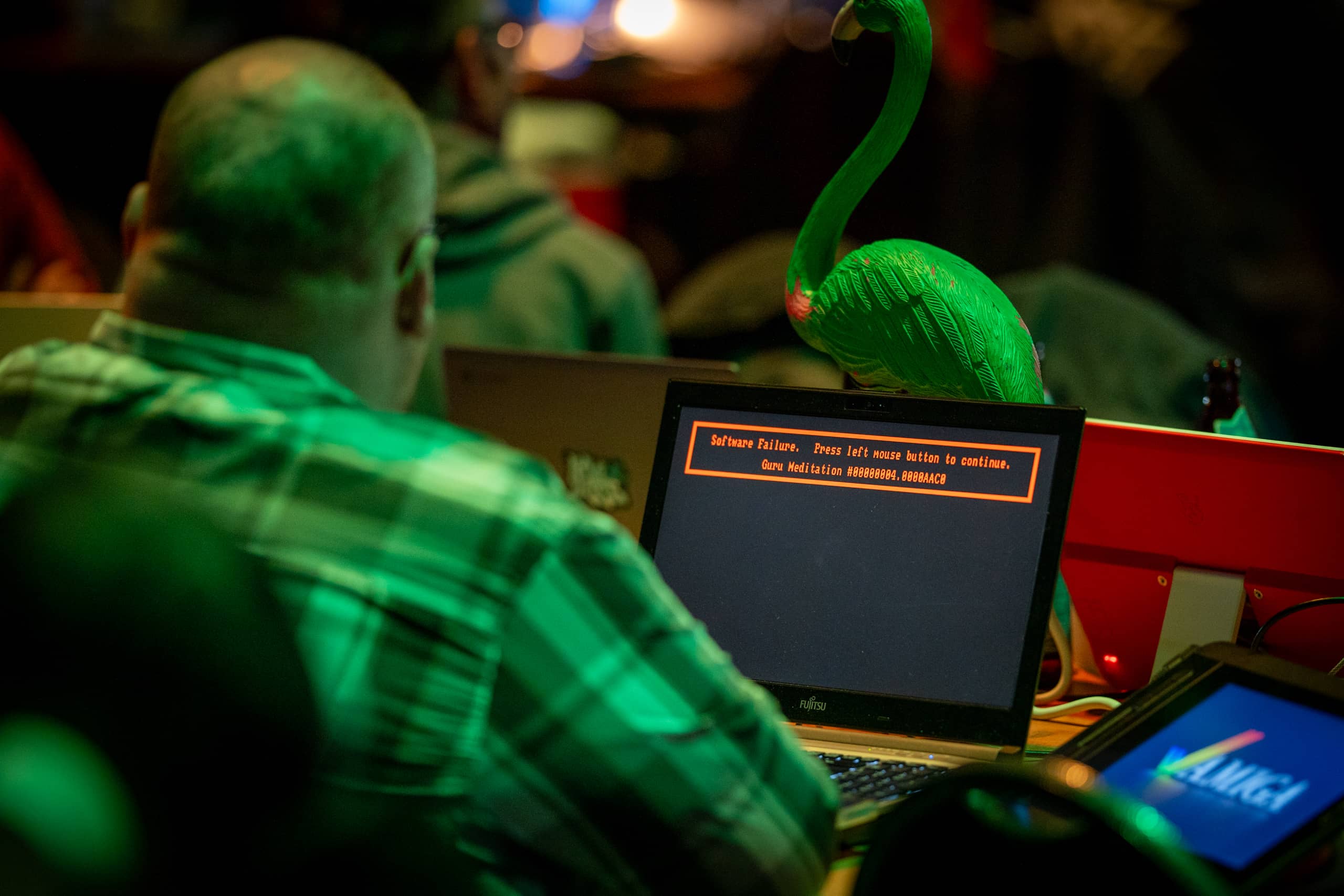

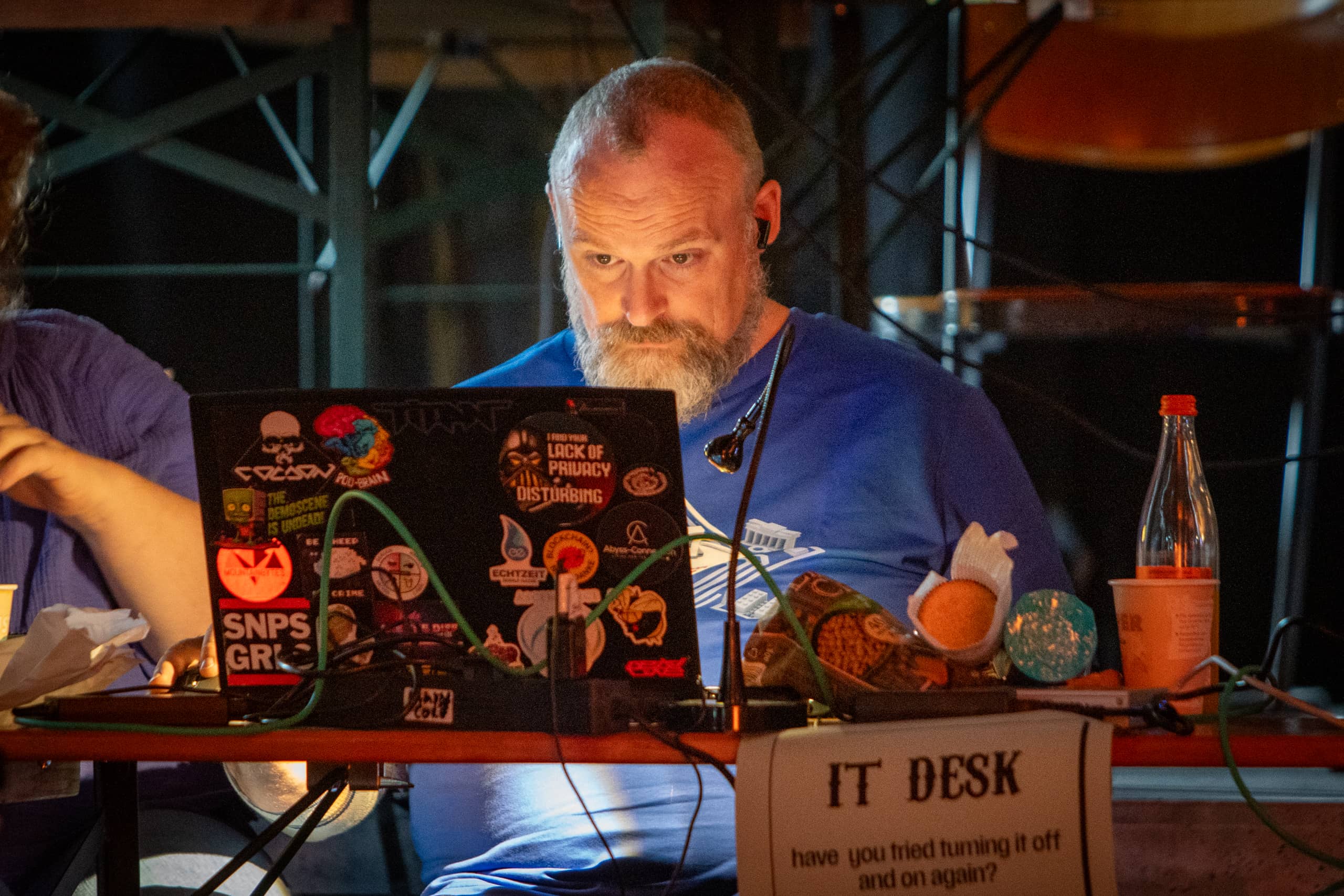

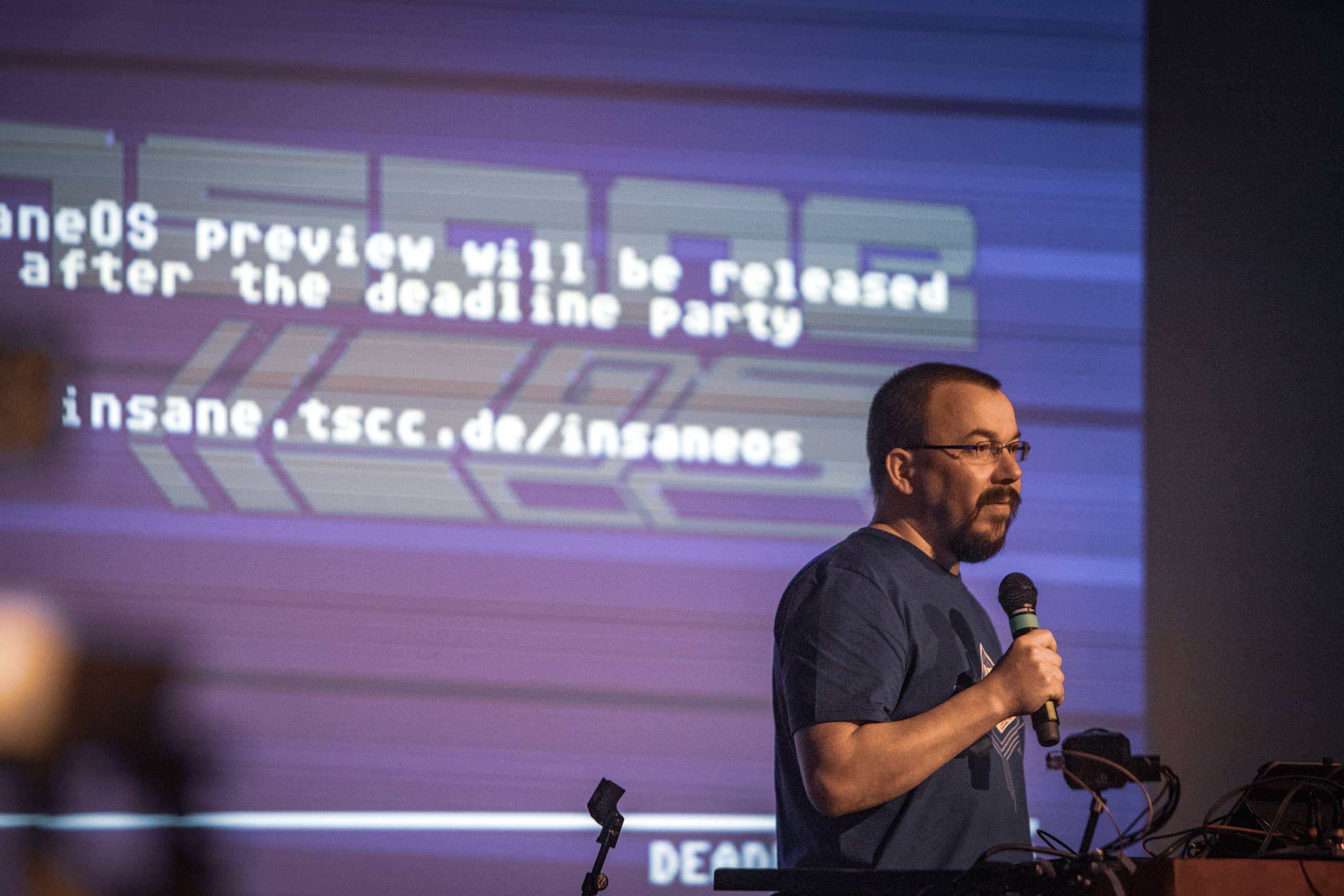

Besonders sichtbar wird dieser Geist auf den großen und kleinen Veranstaltungen der Szene. Auf der Revision in Saarbrücken – dem weltweit größten jährlichen Demoszene-Treffen –, der Evoke in Köln oder der Deadline in Berlin versammelt sich ein internationales Publikum aus Kreativen und Techniker:innen, Veteranen und Newcomern. Hier werden nicht nur neue Werke uraufgeführt und gefeiert – hier lebt das kollektive Gedächtnis weiter.

Viele dieser Beiträge entstehen in gruppenübergreifender Zusammenarbeit und verkörpern eindrucksvoll, was diese Subkultur so besonders macht: einen respektvollen, generationsübergreifenden Austausch, gespeist aus bis zu vier Jahrzehnten gemeinsamer Schaffenskraft – getragen von Menschen, die den Reiz der technischen Limitierungen ebenso schätzen wie den emotionalen Wert dieser ungewöhnlichen Gemeinschaft.

What's next?

Im Zuge der Vorarbeit einer Dokumentation über die Demoszene werde ich unterschiedliche Protagonisten filmisch portraitieren, die meine Jungendzeit stark beeinflusst haben. Diese sind in den unterschiedlichsten Bereichen beheimatet und es wird spannend, ihren Werdegängen und Geschichten zu lauschen. Dies wird auf YouTube ab August in regelmäßigen Abständen veröffentlicht. Die Dreharbeiten haben bereits begonnen.